葛懸神社

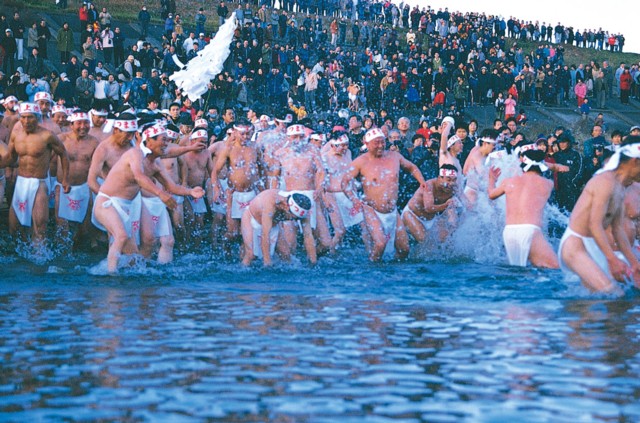

12月の第2土曜日に、ふんどしスタイルで長良川に入っていきます。

岐阜の冬の風物詩となっています、池ノ上みそぎ祭はここの神社、葛懸神社(かつらがけじんじゃ)の神事です。

岐阜の観光ビデオなどで四季を表すと冬の所に必ず入って来ます。

この神社の創建時期は不明だそうです、平安時代の国内神名帳では正六位上葛懸明神とされているそうです。

水の神を祀る神社であり、1938年(昭和13年)に長良川の河川改修工事のために現在地に移つされました。

みそぎの起源としては不詳であるが、少なくとも室町時代の応永年間(1394)の大飢饉の年より重要な祭儀となりました。

1534年(天文3年)大洪水以前は神社前の大池で行われていたと伝わり、それ以降は長良川で行われている。

元は全裸であったが大正三年以降褌を用い、祭元に限り女人禁制です。

みそぎ祓いは、女体を絶ち食物を一部禁止し霊川の清水で身体を清め、自分達一族の罪けがれを払うと同時に自分達の幸福と五穀豊穣を神に祈願することである。

すなわち厄除けの神としての崇拝者が多い。

祭当日は、「みそぎ祭」と書かれた越中ふんどしを着けた裸男達が祭元より出発します。

もみ合いながら長良川に向かい忠節橋下流約500mの右岸から厄男を中心に長良川入り、身を清め無病息災を願う。

現在では当日の一般参加も認められていて、希望者にはふんどしと鉢巻が無料で提供されています。

長良川への入水は、午後3時・午後7時・午後10時の3回行なわれます。

旧暦の神無月晦日に行われていましたが、1941年(昭和16年)より12月10日開催に変わり、さらに1996年(平成8年)からは12月第2土曜日開催となっています。

祭は昼から夜中まで行われます、祭の流れは午後1時30分開始で第1回みそぎ(午後3時)餅まき(午後4時)第2回みそぎ(午後7時)第3回みそぎ(午後10時)神迎祭(午前0時)となっています。

神社境内本堂の横には、御神木藤樹として藤棚があります。

JR岐阜駅または名鉄岐阜駅から岐阜バスで約15分、「忠節橋」バス停下車徒歩10分です。

長良川への入水写真は、岐阜市アーカイブより

「のんびり岐阜まちなか歩き」 を案内します、チャラヒです。

岐阜のまちをのんびり歩いて楽しんでいただける、観光名所・岐阜のグルメスポットを普通のおじさんの目から案内します。

コメントを残す